(本文也刊登在Bitetone)

6月7日,生祥樂隊在台北舉辦了「我等就來唱山歌」發行15週年紀念音樂會,可說是一場在音樂及社會運動能量都得到深刻沈澱的動人響宴。

對《我等就來唱山歌》有記憶的人,得回到15年前台灣的音樂與社會運動氛圍。記得自己是1999年在「台灣的店」買了這張專輯,連同交工的前身樂隊「觀子音樂坑」的《過庄尋聊》一起買。《我等就來唱山歌》被當時的知識青年口耳相傳著,是上個世紀末,一則剛出現、最令人無比振奮的傳奇與音樂作品。同時流著搖滾青年及客家子弟血液的淡大學生樂團,銳變為加入鎖吶、客家八音及月琴的「交工樂隊」,並以青年返鄉參與社運、創作音樂的創舉,孕育出帶有深刻現實連繫的音樂傑作。而這場運動,也將台灣社運的政治目光,革命性地引回南部,帶出既新興前衛、又念舊札根的環境保護抗議運動,也是一場方興未艾的文化運動。

這張《我等就來唱山歌》,是交工樂隊獨立製作出版的首張作品。以客家交換勞動協力的傳統精神,作為新樂隊名稱,整理美濃農業歷史遺跡-菸樓,作為錄音室,錄出至今聽來仍帶著淡淡的菸樓密閉音場、氣味及溫度的獨特音樂。尤其裡面的八首歌曲,加上一首傳統客家八音作為尾曲,一一紀錄了1993至1998年美濃居民的反水庫運動之路。運動的訴求、鄉親們素樸又強烈的義憤話語,直接、不修飾用來壯膽的山歌與運動口號,讓這張社運音樂更具史詩格局。

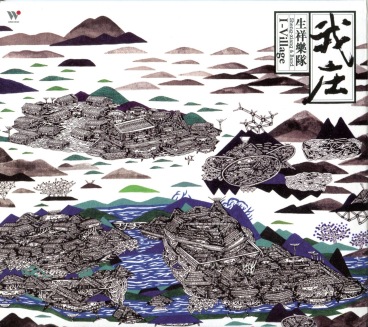

那麼,十五年後呢?在華山Legacy的音樂會現場,排滿700張座位,完美完售。開演前的舞台上一一播放反水庫運動的歷史照片,台下觀眾除了慕名而來的年輕人,更多呼朋引伴熟識的舊友鄉親。大家看著照片穿越歷史記憶,生祥十多年前豐腴些,已成歷史的交工樂隊成員們笑容青澀堅毅,但也已是往事了…。更多的是反水庫運動的種種歷史現場,布條、卡車與鄉親們的面容,很有類比照片lo-fi的草根運動氣味。十五年後在台北,有人拉著新作的反水庫布條拍照打卡,更有人舉著「風神125」的標語,坐在第一排喜孜孜地展演樂迷的忠誠。終於生祥上場了,演出隊伍更是去年《我庄》專輯到位的全新樂隊組合:吉他手大竹研(Ken Ohtake)、貝斯手早川徹(Toru Hayakawa)、打擊樂手吳世墉,老搭檔作詞者及口白鍾永豐。加上為了這場紀念音樂會必要的新嗩吶手黃博裕,客座合音羅景賢,以及擔任特別來賓並合音的另一傳奇歌手,楊祖珺。十五年後這個重量級演出,重新詮釋及演繹了《我等就來唱山歌》,也註記了另一個令人欣喜的音樂成就。

開場兩首歌〈下淡水河寫著我等介族譜〉、〈夜行巴士〉,就將大家帶回好久沒有感受到的、早期帶著嗩吶、搖滾節奏的林生祥。更何況,這次有生祥首度登場的秘密武器-電月琴。帶電月琴摩登又魔幻的音色,在全新樂手烘托下,將這張歷史專輯帶出菸樓,穿越地來到己更懂得社會抗爭、文化保存與經濟發展之複雜拉扯的台灣當下時刻,別具意義。整場音樂會兩個半小時下來,反應熱烈、毫無冷靜時刻。一教唱〈我等就來唱山歌〉時,更帶動全場開噪參與的熱鬧氣氛。生祥笑稱這是「K歌演唱會」,多首歌曲都需現場觀眾一起唱和。這類唱和既是當時《我等》專輯作為社運歌曲、寫給眾人抗爭現場所需,也是生祥之後創作常見的,有如客家山歌般帶有簡單反覆呼喊回唱(call &response)的創作曲式。除了〈我等就來唱山歌〉,其它如〈水庫係築得屎嘛食得〉、〈好男好女反水庫〉,全場觀眾一齊唱和時,簡直是將抗爭現場重現於Legacy,磅礡氣勢更勝錄音作品。唯一不同的就是,這抗爭未免太像運動會,太歡樂。

整張專輯的八首歌曲,依序被分成兩段來演出。前四首及後四首的中間穿插了〈課本〉、〈大地書房〉,以及楊祖珺主唱的〈美麗島〉、〈Formosa加油加油加油〉;後四首結束後,又接連唱三首《菊花夜行軍》的招牌歌曲:〈縣道184〉、〈風神125〉、〈菊花夜行軍〉,這些曲目安排不消說,觀眾會有多熱情。在安可曲〈草〉的絕妙演奏、生祥喊腰己痠下,全場手拍腫但也只好不捨地結束。

楊祖珺作為特別來賓,安排很是用心。三十八年前以自己的青春年華投入第一批帶有社會意識的民歌運動,將李雙澤的〈美麗鳥〉傳唱開來,她說當時是一種不斷「向外」的唱法。但時序至今,整個社會已被無數運動所洗滌,當晚楊祖珺特別說,將用「祈求」的語氣來重唱。在刻意沈緩而溫柔的演繹下,〈美麗島〉一曲,反而像是《我等》這張運動音樂專輯的永恆註解:是,為了我們共同的美麗島。同時,也安撫了這片島嶼上為了不同理由而躁動、抗議的人們。

近年來現場演奏功力已達出神入化的生祥樂隊,給了《我等就來唱山歌》全新的音樂表情與能量。15年前的錄音作品,激昂單純且直接,15年後的現場,則是飽滿曲折又細膩。生祥的唱腔滑潤了,嗩吶、手鼓熱烈繁複,吉他與貝斯的彈奏,將《我等》的客家音樂曲式轉化為更有味道的融合爵士,又完全保留獨特的本土音符。現場觀眾的投入讓音場擴大出幾個迴圈,鍾永豐獨到傳神的戲劇式口白,以歌唸詞,並將一首首詞曲賦予更多劇場效果及想像。

生祥樂隊的現場,是錄音作品無法複製的另一絕妙享受。親臨觀看、聆賞,感受那種從地板上傳來的陣陣熱度聲響,感受樂手間的絕佳默契而傳遞的即興演奏功力,令人不禁讚嘆當年熱情參與社運的樂團,竟能演變出一支現今台灣最具代表性的創作音樂人與演奏團隊,真有一股令人莫名欣慰的驕傲。

自己這次印象最為深刻的,是終於仔細地一邊欣賞音樂,一邊回顧《我等》專輯這15年前的紀實歌詞、反水庫運動的歷史照片。那舞台上放大的字,在你眼前被一一琢磨唱出,刻進心裡。「唱到高樓變青山,唱到大路變河流」、「眾口一聲反水庫,衛門再兇照樣幹」;「河流撩動我們的喉嚨,唱出我們的情歌;河流鑽過我們的身體,劃出割出我們的來歷」…。「尤其〈秀仔歸來〉,整張專輯裡最為委婉黯淡的慢曲,十五年前的歸鄉決定,對社會現實的看破與透徹,在十五年後還是那樣深刻入裡:

他沒有辦法再像他的朋友

把不滿交給選票代理

他沒有辦法再像他的同事

把寂寞交給市場處理

他不想再像上一代人

認做認命認份

兒子女兒趕出去找工作

日子好壞全都任由政府

因此菅芒結花 栽菸苗的時候

秀仔回來

回到尷尬拉扯 感情落根的地方

跟著他回來的問題 從庄頭蔓延到庄尾

但是秀仔回來

就是答案

十五年前時,無法理解的「青年歸鄉」,這次彷若是當下每個人的共同心事。一直無法面對的家鄉,或是對社會現實的巨大不滿,傷痕累累又破落的心情,娓娓酸酸地全送到眼前、唱進心裡。一下子,就投降了。

唱〈同志,好好喂睡〉時,生祥提到今年台灣三月學運後,許多人患了「運動傷害」,非得要有個「大腸花論壇」來集體療癒。他說先前反水庫運動,多年一再失敗,許多人也是晚上睡不著,這首歌就是描述這種心情。顯然十五年後,社會運動的各種後遺症仍此起彼落,唯一值得欣慰的是,在新一代社運參與者的創意下,也找到另類出口、讓社運有些昇華。生祥特別介紹當年在專輯裡擔任合音小學生的美濃子弟羅景賢,不僅已長大成人,也是318佔領立法院運動時,第一天就衝進去的抗議份子。社會現實,運動抗爭與音樂的流傳,一脈相承仍在波動。

整個音樂會裡的生祥談話,風趣親切又很動人。最後感謝時,提及了另一位音樂人,當年以「黑名單工作室」為流行音樂注入另類批判之聲的王明輝。說是王明輝的鼓勵,要生祥自己當製作人,才讓《我等》這張專輯以「野生」的方式來錄製。這也說明從觀子音樂坑、交工樂隊、瓦窯坑,以至生祥樂隊這一路以來,生祥作為音樂人一直自外於台灣主流流行音樂工業的作法,雖然辛苦,卻完全睿智。當然,也因而長出如此不標準化、不迎合市場的獨特音樂成果,讓台灣音樂得以有持續地以在地的聲音流傳、繁衍的基礎,也有不移的音樂創作人忠於音樂、忠於自己的精神。

「南方,一場起於土地最不平凡的音樂革命」,十五年前在專輯裡的豪邁自許,在今日有了歷歷在目的映證。不僅是社會、政治與歷史的轉輪,更是台灣流行音樂一條不平凡的革命足跡。謝謝二十年前由南方揭竿北上的美濃鄉親們,因而我們有《我等就來唱山歌》,有今日的生祥樂隊!

當日現場:

〈水庫係築得屎嘛食得〉

〈菊花夜行軍〉後段